CPI数据发布后,美元指数五分钟级别剧烈上涨,十分钟内,市价从101.45飚高至101.73,连续收出两根长阳线。 据此判断,市场资金将8月CPI数据看做利多美元指数的消息,关注焦点在核心CPI的持平方面,而非名义CPI的大幅下降。

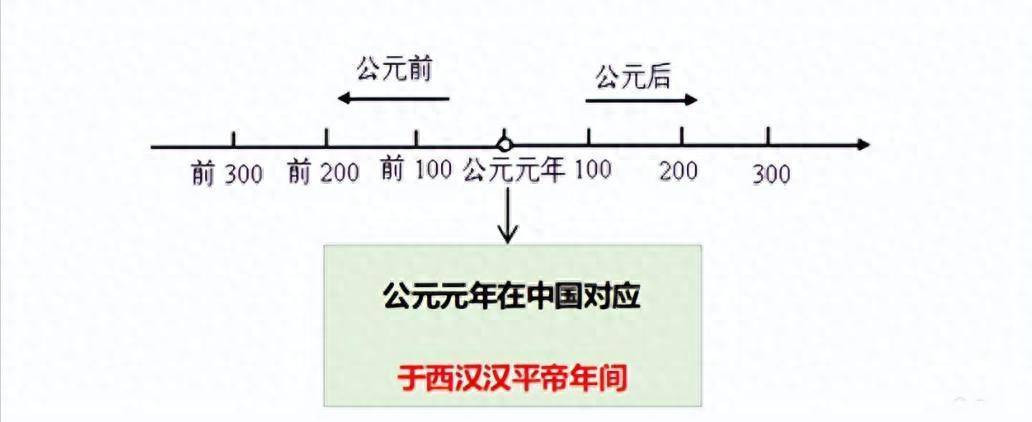

在日常生活中,我们很容易说出“2024年”或“公元2024年”,但是如果你细究来源,会发现纪年方法竟然与遥远的西方宗教历史息息相关。

公元纪年的起点与我们传统的皇帝年号、干支纪年大相径庭。

究竟是谁发明了这种全球通用的纪年法呢?那么为什么“公元1年”没有“零年”呢?

源于信仰的年代划分

在西方历史的长河中,“公元纪年”的诞生与基督教的兴起密不可分。

公元纪年源自拉丁语“Anno Domini”,意思是“主的年代”,以耶稣的诞生年份为纪元起点。

在6世纪的欧洲,基督教已深深渗透到社会的各个层面,甚至连时间的流逝都被冠上了宗教的烙印。

这一纪年方式并非一开始就应用广泛,事实上它最初仅在教会内部使用,随后在基督教主导的领域逐渐普及。

为何选定“耶稣诞生”为纪元起点?当时的欧洲人并没有“零”的概念,所以时间直接从“公元前1年”进入“公元1年”,没有所谓的“公元0年”。

在早期教会的推动下,“公元1年”被定义为耶稣诞生的年份,这一独特的时间观念迅速传播开来。

中世纪的欧洲处于教会统治的巅峰期,僧侣、神职人员是掌握知识和传播文化的核心力量。

为了巩固宗教权威,他们不遗余力地在各种领域确立以耶稣为中心的纪年系统,将其推广到各国,使得“公元纪年”在基督教世界逐渐成为共识。

这种纪念方式不仅帮助教会强化了其影响力,也塑造了整个欧洲社会对时间的理解。

以耶稣诞生作为纪元起点,犹如一条无形的纽带,将基督教的信仰根基深植于人们的日常生活。

从那时起,时间不再是单纯的日月更替,而是被赋予了更高的宗教意义。

历法更替中的精准追求

西方世界的历法体系经历了漫长的调整过程,最终定格在我们今日使用的格里历上。

在现代历法正式确立之前,罗马时代的“儒略历”已经施行了上千年。

公元前45年,罗马的凯撒大帝在希腊天文学家索西琴尼的帮助下,推出了儒略历。

这种历法设定一年365.25天,每四年安排一个闰年,旨在确保太阳年与历年相符。

这项历法的引入有效地规范了时间计算,也在很长一段时间内让西方世界的日历稳定运转。

但微小的误差逐年累积,最终导致了重大影响。

儒略历的精确性虽然在当时已非常出色,但由于一年多计算出大约11分钟的误差,这一误差在数百年后逐渐显现出来。

16世纪时,欧洲的春分日逐渐向前移动,以至于农业节气与历法产生了偏差。

这一偏差不仅扰乱了农耕,也让与之密切相关的复活节、圣诞节等宗教节日变得模糊不清。

面对这一挑战,罗马教皇格里高利十三世决心进行历法改革,以确保宗教和农业活动恢复准确的时间节点。

在教会的资助下,意大利学者阿洛伊修斯·里利乌斯提出了一套新的历法计算方案,后来被命名为“格里历”。

该方案删除了十天时间,将当年的10月4日直接更改为10月15日,从而补正了历法误差。

此外,格里历还引入了新的闰年规则,即每四年设置一个闰年,但整百年不设闰,除非该年能被400整除。

这种精细的规则使得平均一年约365.2425天,与地球绕太阳一周的真实时间几乎完全重合。

中国古代的时间刻度

在古代的时候,人们的纪年方式独具特色,与西方的宗教纪年体系截然不同。

古人没有统一的“公元”概念,更多依赖于皇帝的年号与天干地支的组合来标记时间。

年号纪年法始于汉武帝时代,为每一位皇帝的统治期赋予独特的名称,像是刻在历史长卷上的印记。

每当新皇帝登基或年号更改,纪年便从头开始,形成一段段独立的时间“段落”。

比如“贞观”年间、"永乐"年间等称谓,不仅仅标志时间,更承载了皇帝对未来的期许和统治风格的象征。

皇帝年号不仅在宫廷和史书中沿用,也逐渐深入民间,成为百姓生活的一部分。

无论是编年史官还是普通百姓,提起“康熙”、“乾隆”这样的年号,仿佛整个时代的风貌便浮现在脑海。

年号纪年在朝代更替中不断被延续,不仅成为统治合法性的象征,更为历史研究提供了丰富的时间标识。

这种纪年方式也有其局限性,尤其是在朝代更替频繁的乱世,年号的频繁更替常使人们对具体年份的记忆模糊不清。

与年号纪年法相辅相成的,是古老的天干地支纪年法。这套系统源自上古时代,以十天干(甲、乙、丙……)和十二地支(子、丑、寅……)相互搭配,形成六十年一轮的干支纪年体系。

这样的组合方式虽不像年号那样具体到朝代,但却在时间的长河中绵延不绝,便于追溯。

古人通过六十年一循环的方式,将家族史、重要事件、甚至一些天象记录都嵌入其中,使得干支纪年成为生活、信仰和历史的一部分。

值得注意的是,天干地支的运用不仅局限于标记年份,它还被用在日、时的计算中,形成独特的时间体系。

中国人对于时间的理解和纪年体系的设计,体现了古代对自然节律的尊重。

无论是用来记载战争的爆发、自然灾害的降临,还是祭祀、农耕的安排,干支纪年法都承载着丰富的文化内涵。

汉朝余辉下的权力角逐

公元1年,对中国来说并不仅仅是一个纪年的开端,而是西汉王朝的尾声。

这一年,年仅十岁的汉平帝刘衎坐上帝位,而当时大汉王朝的实际掌控者,是手握重权的大司马王莽。

王莽作为汉室的外戚,步步为营,通过婚姻关系和政治谋划迅速积累了权力。

他自命清高仁德,以“救世主”自居,推崇儒家思想,并采取一系列复古政策,笼络士大夫和民心。

汉平帝继位时年幼无权,而王莽则借机将自己推上了大权独揽的位置。

为了巩固地位,王莽以复兴儒学为名,声称要回归“古制”,并模仿古代先贤的礼制,强调周礼和德治。

王莽还特别尊崇孔子,将孔子的后代封爵,并为孔子追谥,以期获得民间的支持。

这种推崇孔子的举动表面上带有恢复古风的色彩,但其真正意图是将儒家道统的正统性附加于自身,以此增强自己的合法性。

无论是在朝廷还是在民间,王莽都小心翼翼地打造自己贤德仁爱的形象,以图为未来的权力过渡铺平道路。

与此同时,王莽以“革故鼎新”的名义,大力推行一系列改革,从土地制度到货币体系,再到官僚体系,几乎无一不被重整。

这些举措在当时的社会环境下显得尤为大胆甚至激进。

王莽力图通过变革缓解社会矛盾、平衡各阶层利益,但结果却往往事与愿违,令许多既得利益者心生不满。

这些改革虽然体现了他试图与汉代旧制划清界限的意图,却也埋下了日后动荡的种子。

在汉平帝统治的短暂时期,王莽的权力达到顶峰。

为了进一步控制皇室,王莽先后打击朝中反对力量,安插亲信,逐渐将汉室的实权攥在自己手中。

他任命孔光为太师,委以孔子后代高官厚禄,以巩固儒家势力,又自封为“太傅”,名义上辅佐幼帝,实际上是将朝政视为自己的领地。

朝廷内外,无不在他的布控之下,王莽逐步构建起一个名为辅政、实为独裁的权力架构。

这一年,东方世界的儒家思想在王莽的支持下登上巅峰,而西方世界的基督教在公元纪元中悄然拉开了历史的帷幕。

东西方在公元1年这一奇妙的时刻,以各自独特的文化和政治背景展开了两种截然不同的变革。

王莽的革新与公元纪年法的初创,虽然一东一西,却都为后世的历史走向埋下了伏笔。

在公元1年这个时间节点上配资推荐的股票,中国的封建制度已达顶峰,随之而来的变动昭示着一个朝代的衰落和新的时代即将到来。